電子契約の導入を円滑に進めるためには、電子署名法に関する正確な知識が求められます。中でも電子署名の信頼性や契約の法的有効性に深く関わる「認証」や「認証業務」は、理解しておくべき重要な要素です。認証業務とは具体的に何を行い、特定認証業務の認定の有無は、電子契約にどう影響するのでしょうか?この記事では認証業務に関する基礎知識から、電子契約サービス選定の際のチェックポイントまで擬態的に解説します。

【図解あり】電子署名法に登場する認定業務の種類

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)は電子文書に付与される電子署名の法的効果や認証制度を定めた法律であり、電子契約の有効性を示す重要なルールです。電子契約の普及に伴い、電子署名法の役割はますます大きなものになっています。電子署名法の詳細については、電子署名法とは?電子契約の法的効力を定めた法律をわかりやすく解説でもご紹介していますので、参考にしてください。

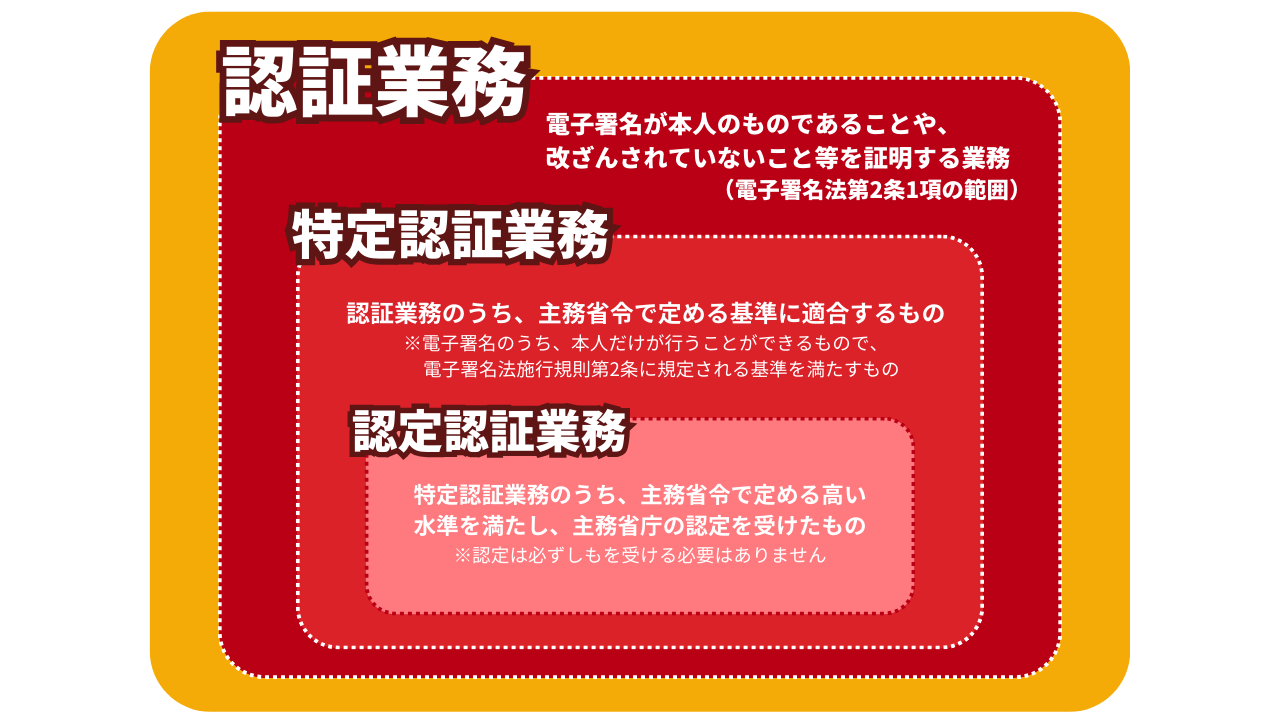

電子署名法を理解する上で欠かせないのが「認証業務」です。電子署名法では、以下の3種類の認証業務が規定されています。

- 電子署名法2条「認証業務」

- 電子署名法2条「特定認証業務」

- 電子署名法4条「認定認証業務」

これらの認証業務は、電子署名が誰によって行われたか、改ざんされていないかなどを証明するサービスを指します。簡単に言うと「電子署名の信頼性を担保するための仕組み」です。電子署名法2条の「認証業務」とは、これら3つの認証業務すべての基礎にあたります。さらに特定認証業務、認定認証業務はこの「認証業務」から派生した、より特別な形態と位置づけられているのです。

一方で、条文における各認証業務の定義は必ずしも明確ではありません。特定の技術や手法を指し示すものではなく、解釈の幅が残されている部分も存在します。そこで次の項目からは、関連条文を参照しながら、それぞれの認証業務の定義や違いを、より具体的に掘り下げてご紹介します。

1.電子署名法における「認証業務」

電子署名法2条2項において、「認証業務」は次のように定義されています。

■電子署名法第2条2項

この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。引用元:【e-Gov法令検索】電子署名及び認証業務に関する法律

文章の言い回しは難解なものの、認証業務とは「電子署名が確かに本人のものであること」を第三者の立場から証明するサービスであると解釈できます。例えば、Aさんが電子契約書に電子署名をした場合、認証業務を提供する事業者は、Aさんが確かに署名したこと、そして文書が改ざんされていないことを確認し、それを契約の相手方や関係者に証明する、というものです。

また条文中の「当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項」とは、電子署名が本人によって行われたことを確認するための技術的な仕組みにあたります。具体的には、公開鍵暗号方式における「公開鍵」や、電子署名の生成・検証に用いられる「アルゴリズム」などが該当します。電子署名の仕組みについては、【図解】電子署名とは?役割や仕組みをわかりやすく解説が詳しいです。

電子署名法が、認証業務を特定の技術に限定せず、抽象的な定義にとどめているのは、技術の進歩に柔軟に対応するためです。そのため、将来的に新しい認証技術が登場したとしても、法律を改正することなく、認証業務として認めることが可能となります。

2.電子署名法における「特定認証業務」

電子署名法2条3項では、「特定認証業務」を次のように定義しています。

■電子署名法 第2条3項

3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。引用元:【e-Gov法令検索】電子署名及び認証業務に関する法律

つまり特定認証業務とは、電子署名法における認証業務の中でも、特に「本人だけが行うことができる」と認められる高度なセキュリティ基準を満たすものを指します。具体的には、電子署名を行ったのが契約の当事者本人であることを確実にするため、電子署名法施行規則第2条によって、以下のような技術的な基準が定められています。

■電子署名法施行規則 第2条

法第二条第三項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。

一 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解

二 大きさ二千四十八ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算

三 楕円曲線上の点がなす大きさ二百二十四ビット以上の群における離散対数の計算

四 前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認めるもの引用元:【e-Gov法令検索】電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

一見すると非常に専門的な条文ですが、要するに他人による「なりすまし」が極めて困難な、高度な暗号技術を用いることが求められていることを意味しています。現在、特定認証業務には公開鍵と秘密鍵のペアを用いる公開鍵暗号方式が採用されることが一般的です。これにより、契約書等を作成した本人が電子署名処理を行うことが担保され、安全な認証業務が実現されています。

3.電子署名法における「認定認証業務」

電子署名法における「認定認証業務」については、同法4条1項および8条1項で言及されています。

■電子署名法 第4条

第四条 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

■電子署名法 第8条

第八条 第四条第一項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)引用元:【e-Gov法令検索】電子署名及び認証業務に関する法律

これらの条文からわかるように、認定認証業務とは「特定認証業務を行う事業者が、任意で主務大臣(内閣総理大臣・法務大臣)の認定を受けたもの」を意味しています。「認定を受けることができる」と規定されている通り、認定取得は義務ではなく、あくまで「制度上の選択肢の一つ」となるわけです。電子署名法では、この認定を受けた事業者を「認定認証事業者」と呼び、一般的には「認定認証局」とも呼ばれます。認定を受けるための基準は、電子署名法第6条に定められています。

■電子署名法第6条

第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。

三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。引用元:【e-Gov法令検索】電子署名及び認証業務に関する法律

具体的には、設備、利用者確認の方法、業務の実施方法などが主務省令で定める基準に適合しているかどうかが審査され、さらに、業務実施体制について実地調査が行われます。この実地調査は、主務大臣のほか、指定調査機関(JIPDEC:一般財団法人日本情報経済社会推進協会など)によって行われるのが一般的です。認定認証事業者の一覧は、法務省のホームページなどで公開されており、令和6年4月1日時点では、9社が認定を受けています。

なぜ認定認証事業者が少ないのか

資料によると、認定認証事業者の数は、平成23年4月末時点では18社(参考:平成23年版 情報通信白書)でしたが、令和6年4月1日時点では9社(参考:法務省HP)にまで減少しています。なぜ、認定認証事業者がこれほど少ないのでしょうか。その主な理由として、次の2点が考えられます。

1.認定が義務ではないこと

そもそも、電子署名や電子契約の法的有効性を確保するために、特定認証業務の認定は必須ではありません。認定がなくても、電子署名法上の要件を満たせば、法的に有効な電子契約を締結できます。

2.認定取得・維持のコストがかかる

認定認証事業者となるためには、設備や運用体制などについて厳格な審査をクリアする必要があり、さらに認定後も定期的な審査が必要です。これらの審査には相応の費用(おおむね400~500万円程度。参考:電子署名法と認定認証業務についてのFAQ)がかかります。

近年普及している立会人型(クラウド型)の電子契約サービスは、比較的リーズナブルに利用できるものが多く、事業者にとって認定取得・維持の費用は大きな負担となります。サービス価格を上げざるを得ない状況になれば価格競争力を失い、顧客離れにつながる可能性も否定できません。

「認定認証事業者である」という事実は、一定の信頼性につながるでしょう。しかし、信頼性のためだけに高い料金を支払うかどうかは、また別の問題です。電子契約サービスを提供する会社は、「認定を取って信頼性を高める」「価格を抑えてより多くの人に使ってもらうか」という、難しい選択を迫られるのです。結果として「あえて認定を取得しない」「認定を返上する」事業者も現れ、認定認証事業者の減少につながっていることが予想されます。

認定認証事業者になるには

特定認証業務の認定を受け、認定認証事業者になるためには、主務大臣もしくは指定する指定調査機関による調査を受ける必要があります。事業者が認定を申請すると、指定調査機関は、その特定認証業務が電子署名法および関連法規に定められた基準に適合しているかどうかを詳細に調査します。現在、この調査の多くは、JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)が担当しています。

認定にあたっての具体的な基準は、「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」、「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」および「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関の調査に関する方針」に規定されています。これらの規則や指針に基づき、主に以下の点について審査が行われます。

- 認証業務に使用する設備の基準

- 利用者の本人確認(真偽確認)の方法

- その他、認証業務の運営方法

上記のような基準を満たしていると認められた場合に、特定認証業務の認定を受けることができます。また関連法規は、電子政府の総合窓口e-Govの法令検索や、デジタル庁ウェブページの「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令」で確認できますので、ご一読ください。

特定認証業務の認定に係る調査表別

電子政府の総合窓口e-Gov法令検索

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令

具体的な調査手順については、JIPDECの公式サイト内、電子署名法に基づく特定認証業務の調査で詳細に解説されています。

認定を受けていない電子署名は法的効力がない?

ここまで、電子署名法における認証業務、特に特定認証業務と認定認証業務について解説してきました。特定認証業務には、次の2種類が存在することになります。

- 主務大臣の認定を受けていない特定認証業務(「特定認証業務」と呼ばれることが多い)

- 主務大臣の認定を受けた特定認証業務(「認定認証業務」)

「認定を受けていない」と聞くと、法的効力がないのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、特定認証業務の認定制度は、あくまで任意の制度です。認定を受けていない特定認証業務による電子署名であっても、電子署名法が定める要件を満たせば、法的効力が認められます。

電子署名法3条では、本人による一定の電子署名が付された電子文書は、真正に成立したもの(本人の意思に基づいて作成されたもの)と推定される、と規定しています。つまり、認定の有無にかかわらず、電子署名法2条の要件を満たす電子署名(本人性、非改ざん性を確保できるもの)が、同法3条の要件を満たす電子契約に付与されていれば、その契約書は法的に有効とみなされるのです。

電子署名法と電子契約の法的効力については、電子署名法とは?電子契約の法的効力を定めた法律をわかりやすく解説で詳しく解説しています。

ただし、電子契約の法的有効性をより確実なものとするためには、「完全性」の確保も重要です。完全性とは、文書が作成された時点から変更されていない状態のことで、電子契約においては「誰が」「いつ」文書を作成し、その後改ざんされていないかを証明しなければなりません。有力な証拠となるのが、「誰が」を示す「電子署名」と「いつ」を証明する「タイムスタンプ」が法的に大きな意味を持ってきます。

電子契約における電子署名とタイムスタンプの役割や仕組みについては、電子署名法とは?電子契約の法的効力を定めた法律をわかりやすく解説をご参照ください。

導入する電子契約を選ぶポイント

数多くの電子契約サービスが存在する中で自社に最適なものを選ぶためには、電子署名法をはじめとする関連法規の正確な理解が不可欠となります。とりわけ、サービス選定の一つの判断材料となるのが、これまで解説してきた特定認証業務の認定の有無の部分です。

認定認証事業者による電子署名サービスは、国の認定を受けているため、一定の信頼性が担保されています。高度な信頼性や安全性を最優先に考えるのであれば、認定を受けた認証業務の一覧を参考に、認定認証事業者の提供するサービスから検討するといいでしょう。一方で、コストや手軽さを優先するなら、認定を受けていない電子契約サービスも選択肢に入ってきます。ただしその場合、セキュリティや法的有効性について、より慎重に吟味する必要があると留意する必要があります。最低限、以下のポイントはチェックすることをおすすめします。

- 電子署名が電子署名法2条の要件(本人確認など)を満たすか

- 改ざん防止策(「電子署名」と「タイムスタンプ」機能の有無)

- サービス提供事業者の信頼性(実績、セキュリティ対策など)

自社の状況やニーズを総合的に考慮し、最適な電子契約サービスを選びましょう。詳細な導入手順や注意点については【これだけ見れば理解できる!】導入手順・注意点を詳しく解説します。で具体的に紹介していますので、ぜひご覧ください。

格安&簡単な電子契約『クラウドコントラクト』を試してみませんか?

中小企業様や個人事業主様に最適な、格安で必要な機能がそろったシンプルな電子契約サービス『クラウドコントラクト』では、2週間無料トライアル(お試し利用)を実施しています。

タイムスタンプや電子署名といった必須機能はもちろん、相手への確認の手間を削減できる契約状況の確認機能などの便利な機能を備えつつも、直感的に使用できるシンプルなサービス。よって、印紙税や郵送代などのコストや作業時間を手軽に削減することが可能です。

また、カスタマーサポートも充実しており、電話やチャットでのお問い合わせも対応しておりますので、操作に不安がある方も安心してご利用いただけます。

電子契約をもっと知る

弁護士監修の使える契約のノウハウを発信中!